|

|

| CRITIQUES DE CONCERTS |

03 avril 2025 |

|

Nouvelle production de Tristan et Isolde de Wagner dans une mise en scène de Katharina Wagner et sous la direction de Christian Thielemann au festival de Bayreuth 2015.

Bayreuth 2015 :

L’amour en cage

À l’heure où elle s’apprête à tenir seule les rênes du festival de Bayreuth, Katharina Wagner signe un Tristan aux antipodes de ses Maîtres Chanteurs de 2007 : sage, concentré, avec une scénographie constamment noyée dans la pénombre. Dans la fosse, Christian Thielemann porte sa conception contemplative, démesurément lisse, à son acmé.

|

|

Tous pourris !

Ferveur et empathie

Les souffrances de la jeune Charlotte

[ Tous les concerts ]

|

|

Quiconque a assisté à ses débuts in loco dans les Meistersinger devra se pincer face à cette production aux antipodes de la précédente. Autant la première était déjantée, dispersée, fourmillant d’un nombre incalculable d’idées pas toujours abouties, autant l’arrière-petite-fille de Wagner signe cette fois un Tristan concentré, d’une sobriété déroutante.

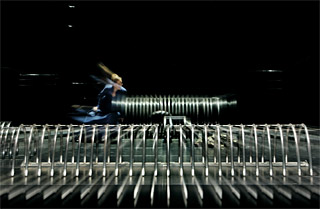

Son point fort est une scénographie traduisant au mieux la solitude, l’enfermement mental sans nulle échappatoire des personnages, coincés dans une cale de vaisseau labyrinthique façon prison de Piranèse. Plus redoutable encore pour les claustrophobes, le II se déroule dans une cour carcérale surmontée de hauts murs où des agents de surveillance (dont Marke et Melot) épient le moindre geste des amants, et où une structure de griffes métalliques se refermera sur eux, victimes consentantes de leur destin.

Katharina Wagner met en outre l’accent sur la méchanceté du roi Marke, décidé, fût-ce par la maltraitance, à remettre sa future dans le droit chemin, jusqu’à l’arracher au cadavre de Tristan. Kurwenal et Brangäne, lui dévoué mais totalement dépassé, elle bardée de névroses obsessionnelles, font alors office de garde-fous, en écho aux structures métalliques du navire empêchant les amants de s’aimer en rond.

Dans ce climat d’emblée fataliste, on ne cherche pas à nous faire prendre les vessies pour des lanternes : le philtre, qu’Isolde répandra sur le sol, n’est qu’un placebo, la manière dont la princesse irlandaise embrasse à pleine bouche Tristan à leur première entrevue en disant assez long.

Plus maladroit s’avérera un III hyper minimaliste, cinq personnages veillant Tristan dans la quasi obscurité, où pour seul triangle de lumière, l’univers mental du chevalier agonisant se projette dans des apparitions d’Isolde, illustration quelque peu facile de l’hallucination – la tête de l’Isolde fantasmée roulant au sol après un baiser.

Manquant encore d’une vraie direction d’acteurs (la monomanie de Brangäne, les assauts de vie de Tristan moribond), la production mûrira sans doute au fil des ans, mais revendique d’emblée sa sagesse après les excès du Regietheater vus ces dernières années sur la Colline. Un moyen sans doute de rassurer pour une jeune femme qui, après le départ de sa sœur Eva Wagner-Pasquier à la fin de l’été, demeurera seule maîtresse à bord du vaisseau Bayreuth.

Nommé directeur musical du festival juste après son échec à obtenir la Philharmonie de Berlin, doublé par un Kirill Petrenko dirigeant lui-même actuellement à Bayreuth, et avec quelle maestria, le Ring, Christian Thielemann semble pousser dans ses retranchements l’approche initiée à l’Opéra de Vienne en 2003 et documentée par le disque.

Déjà peu dramatique, son Tristan tend à s’abstraire toujours plus, lignes au fondu infini, masses en suspension, ralentis multiples, continuité un rien monocorde du tissu orchestral, cette vision extatique peine à traduire la fièvre du I, arrivée en Cornouailles poussive, pour trouver plus de matière à extase au II, et prendre tout son sens dans un III d’une parfaite tenue, désespoir lunaire, silences intensément habités. On n’en manquera pas moins de théâtre dans cet espace-temps qui est plus naturellement celui de Parsifal.

Sans être inoubliable, la distribution affiche de belles incarnations, au premier rang desquelles le Tristan de Stephen Gould, matière caméléon, timbre voilé, nimbé de douceur, tout autant capable de tendresse que d’aigus héroïques, jamais noyé dans l’orchestre, finissant même le III sans la moindre difficulté, et avec la palme des applaudissements.

Si souvent torche vive, Evelyn Herlitzius, tellement à l’aise dans la dramaturgie instantanée de Richard Strauss, bute sur la longueur de la temporalité wagnérienne, émission trop uniment fracassante dans une salle flatteuse pour les voix sachant moduler la nuance. Reste un timbre ingrat, un vibrato envahissant dans le piano, où les prises par-dessous tiennent lieu de rhétorique, et un engagement réel, mais certainement pas une grande Isolde.

Timbre cuivré, Iain Peterson est un Kurwenal sans excès de noirceur ou de vindicte, face à la Brangäne jeune mais abîmée de Christa Mayer, émission blanchâtre se fondant étonnamment dans les moirures orchestrales des appels. Si l’on oubliera vite un Jeune marin terriblement prosaïque, on s’incline face au roi Marke somptueux d’un Georg Zeppenfeld décidément admirable diseur, ligne de la plus belle noblesse, format jamais colossal mais monologue vivant, varié, chanté sans une once de relâchement.

|  |  |

|

|  |  |

|