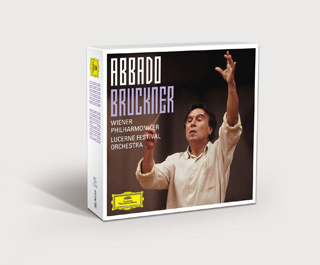

Abbado Bruckner

Anton Bruckner (1824-1896)

Symphonie n° 1 en ut mineur (version 1890-1891)

Symphonie n° 4 en mib majeur « Romantique »

Symphonie n° 5 en sib majeur

Symphonie n° 7 en mi majeur

Symphonie n° 9 en ré mineur

Lucerne Festival Orchestra (Sy1)

Wiener Philharmoniker

direction : Claudio Abbado

Enregistrements : Musikverein, Vienne, 1990-1996 ; KKL, Lucerne, 2012

5 CD Deutsche Grammophon 479 3198

Les études viennoises d’Abbado sont à l’origine de sa vocation pour les symphonies de Mahler, mais aussi de sa découverte de l’univers brucknérien, répertoire absent de la tradition italienne pendant sa jeunesse. Et s’il n’a jamais dirigé la totalité des symphonies du chantre de Saint-Florian, du moins est-il revenu à de nombreuses reprises aux Symphonies n° 1, 4, 5, 7 et 9 qui l’ont accompagné durant toute sa carrière et sont rassemblées dans ce coffret servi par l’orchestre brucknérien par excellence, les Wiener Philharmoniker (sauf la Première avec Lucerne).

L’absence de la Huitième au répertoire d’Abbado s’explique sans doute par ses dimensions monumentales, qui devaient incommoder le maestro si l’on en juge par la relecture radicale qu’il a réservée à l’autre Himalaya qu’est la Cinquième Symphonie, « démonumentalisée » à outrance sous sa baguette.

Une interprétation qui dérange comme au premier jour par ses élans fous, son avancée spectaculaire, ce refus de toute emphase ou de tout effet de masse, dans une partition subissant ici une sévère cure d’amaigrissement. La filiation schubertienne se fait alors évidence avec cette pâte sonore transparente, ces dynamiques raisonnées.

Des options d’autant plus étonnantes qu’hormis la troisième gravure de la Première Symphonie choisie ici, dans la très contestable révision (1890-1891) d’un Bruckner vieillissant contrant sans cesse l’élan naturel de cet opus de jeunesse alors qu’Abbado avait jusqu’ici défendu la version originale de Linz à deux reprises au disque, ses autres Bruckner doivent beaucoup à la tradition.

La Romantique, frémissante, ronde et lumineuse, en soi irréprochable et parfaitement colorée et équilibrée, cède tout de même le pas devant une dizaine de références (de Jochum à Böhm, en passant par Harnoncourt). La Septième est probablement le meilleur maillon de cette sélection, ample et claire, chantante, aux transitions soignées, appuyée sur la plus belle des traditions.

Dans le genre viennois, elle n’est dépassée que par Böhm et Giulini également avec Wiener, même si on lui accorde un point supérieur à son concurrent italien : le maintien du tempo à la fin du premier mouvement, qu’on préfère toujours à une accélération ratée neuf fois sur dix – et que Giulini gère du mieux possible.

Abbado, à la densité parfaite sans le Scherzo et dans les dédales d’un Finale qui en a vu trébucher plus d’un, n’a pourtant pas exactement le même degré d’accomplissement dans le phrasé du grand thème de cordes de l’Adagio, moins soutenu, d’un legato plus lâche. Et ici comme dans tous ses autres Bruckner, il passe négligemment sur les ponctuations des pizz de violoncelles et contrebasses, soubassements de cathédrale qui sont tout sauf un détail.

Quant à la Neuvième, présentant déjà des textures somptueuses, elle était encore tenue en 1996 d’une main de fer dans un gant de velours, mais dans une optique assez traditionnelle et dramatique, avec ce sostenuto constant, cette impression très germanique de naissance du monde originel, ce Scherzo agité, presque fébrile ab initio, et ce mouvement lent superbement chanté, au climax d’une réelle noirceur.

Dix-sept années plus tard, lors du dernier concert du maestro milanais en août 2013, la Neuvième allait revêtir de tout autres atours…

|  |

|